I

Debbo a un mio capo, nei primi anni romani, la conoscenza di un libro oggi di difficile reperibilità: “Roma Romagnola”, di Armando Ravaglioli. Nato a Rocca San Casciano alla fine della prima guerra mondiale, trasferitosi a Roma dopo la seconda come giornalista negli uffici stampa della politica, Ravaglioli sarebbe diventato uno dei più attivi divulgatori della storia di Roma, con decine di pubblicazioni fra cui questo repertorio di storie, nomi e facce della lunga, turbinosa attrazione fra i due capi del Tevere. Si va dall’antichità plautina alla “marcia su Roma” di Cesare (la prima, altre ne sarebbero seguite), rievocata beffardamente da Fellini nella gita scolastica al Rubicone di “Roma”; dagli anni di rivolte e repressioni sotto il dominio papale (i “Romagnolacci de Romagna” di Gioacchino Belli) alle cospicue migrazioni che nel secolo dei papi emiliano-romagnoli (fra sette e ottocento) consolidarono una classe di funzionari pontifici in buona parte romagnola; fino al Novecento fascista e post fascista, con il suo flusso continuo di romagnoli attratti a Roma, – come sempre – dalla Chiesa e dalla politica, ma questa volta anche dal giornalismo, dalla televisione, dal cinema

Maria Pia Melandri

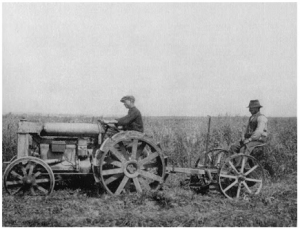

Neanche una ricerca d’archivio così ricca e curiosa, ma che per ammissione stessa dell’autore «resta nei limiti di un repertorio frammentario e sommario», avrebbe però potuto rendere onore ad un’epopea degna di uno sguardo allora impensabile: quella della bonifica ostiense. Una vera migrazione di popolo, che vide schiere di ravennati impegnati in un’opera non meno imponente di quella che vent’anni dopo avrebbe canalizzato la pianura pontina.

Poche pagine in appendice sulle Cooperative di ravennati che assunsero il subappalto, sugli ingegneri cui fu affidata la sovrintendenza dei lavori e la difficile integrazione con le popolazioni locali, esauriscono in buona parte il racconto della ventennale opera di bonifica da cui sarebbero nate Ostia, Fiumicino, Maccarese e Fregene (per fermarci agli abitati principali) e una nuova vita per le decine di migliaia di braccianti che sfidando la malaria, e morendone a grappoli (cento solo il primo anno), l’avevano portata a termine per poi stabilirsi in questo quadrante di agro romano dopo l’atto di assegnazione delle terre agli eredi dei bonificatori. Il cinema era ai primi passi quando nel 1904, vent’anni dopo l’inizio dei lavori, la targa

dettata da Andrea Costa sulla facciata del Castello di Giulio II ad Ostia Antica ne sancì la fine, inaugurando la fase di coltivazione delle terre bonificate. Non c’era stata nemmeno la potenza di fuoco promozionale del fascismo a sostenerne lo sforzo. Fra le due bonifiche erano passati anni lunghi come decenni; l’opera di rielaborazione postuma dei pochi materiali filmati e fotografici del tempo condotta soprattutto dalla ravennate Maria Pia Melandri (scomparsa due anni fa), fondatrice dell’“Ecomuseo del litorale romano”, e dal marito Paolo Isaja (“Da palude a città”) era agli inizi e pressoché ignota alla pubblicazione del libro.

Non stupisce quindi che questo prodromo ottocentesco della Grande Bonifica sia rimasto privo di quell’aura che avrebbe accompagnato invece (e seguito: «anche il fascismo ha fatto delle cose buone») quella dell’agro pontino e l’imponente migrazione interna, non più romagnola ma emiliano-veneta, che animò la colonizzazione di quelle terre. Epos, quest’ultimo, che dopo la cauzione di De Chirico e delle sue Piazze d’Italia, ottant’anni dopo avrebbe avuto anche il suo romanzo. Alla bonifica pontina e ai suoi antieroi Antonio Pennacchi, il più improbabile, e quindi originale, dei nostri scrittori di fine novecento, scomparso nei giorni scorsi, avrebbe fornito il romanzo di fondazione e lo specchio in cui guardarsi, senza indulgenze ma con orgoglio. Si chiama “Canale Mussolini” ed è uno dei grandi libri di questo primo scorcio di secolo. L’opera di una vita. Come sempre avviene, preceduta da altre.

II

«La fama di questa terra crebbe nel popolo lavoratore come un nome magico. Ha acquistato lo stesso prestigio dei luoghi che a turno brillarono alla fantasia popolare nella storia dell’emigrazione: Suez, America, Australia, Littoria» (Corrado Alvaro “Terra nuova. Prima cronaca dall’Agro Pontino”)

Gianfranco Pannone (qui con Ugo Gregoretti) è uno dei nostri migliori documentaristi. Napoletano di nascita ma cresciuto nelle zone della bonifica, ne ha raccontato la storia in diversi film. Soprattutto due: “Piccola America” (1991) e “Latina/Littoria” (2001). Ma anche il recente “Mondo Za” (2017) – dove Za sta per Zavattini – presenta molti punti di contatto con il nostro tema. Intanto perché lo sceneggiatore di “Ladri di biciclette” aveva vissuto durante la guerra del ‘15 in una di quelle che sarebbero state definite le “città di fondazione”. Colleferro si chiamava ancora Segni Scalo quando Arturo Zavattini vi arrivò per dirigere albergo e mensa della BPD, la grande fabbrica chimica di esplosivi. Poi perché un’ininterrotta serie di rimandi e suggestioni collega la campagna e il paesaggio agrario pontino – case e casali e canali e trattorie e case del popolo (un tempo del fascio) che non sono più da chissà quanto case del popolo ma si vede lontano un miglio che lo erano – a quelli del delta padano, da cui quei coloni venivano (Ferrara e Rovigo, una parte dal Friuli), ma un po’ di tutta l’Emilia. Compresa quella del magnifico film di Giorgio Diritti su Ligabue (“Volevo nascondermi”). Con i suoi filari di pioppi, le piazze, le corti, i colori e i paesaggi in cui Ligabue campiva le sue belve; lui che trepidava per i gatti (cioè, per i passeri) e dipingeva tigri e fiere. (…e Fellini, le rare volte che lasciava il Teatro 5 di Cinecittà per girare in esterni scene di campagna emiliana – come nella “Città delle donne” le bellezze in bicicletta – veniva qui, o a Maccarese; inutile fare quattrocento chilometri per ottenere lo stesso effetto…).

Gianfranco Pannone (qui con Ugo Gregoretti) è uno dei nostri migliori documentaristi. Napoletano di nascita ma cresciuto nelle zone della bonifica, ne ha raccontato la storia in diversi film. Soprattutto due: “Piccola America” (1991) e “Latina/Littoria” (2001). Ma anche il recente “Mondo Za” (2017) – dove Za sta per Zavattini – presenta molti punti di contatto con il nostro tema. Intanto perché lo sceneggiatore di “Ladri di biciclette” aveva vissuto durante la guerra del ‘15 in una di quelle che sarebbero state definite le “città di fondazione”. Colleferro si chiamava ancora Segni Scalo quando Arturo Zavattini vi arrivò per dirigere albergo e mensa della BPD, la grande fabbrica chimica di esplosivi. Poi perché un’ininterrotta serie di rimandi e suggestioni collega la campagna e il paesaggio agrario pontino – case e casali e canali e trattorie e case del popolo (un tempo del fascio) che non sono più da chissà quanto case del popolo ma si vede lontano un miglio che lo erano – a quelli del delta padano, da cui quei coloni venivano (Ferrara e Rovigo, una parte dal Friuli), ma un po’ di tutta l’Emilia. Compresa quella del magnifico film di Giorgio Diritti su Ligabue (“Volevo nascondermi”). Con i suoi filari di pioppi, le piazze, le corti, i colori e i paesaggi in cui Ligabue campiva le sue belve; lui che trepidava per i gatti (cioè, per i passeri) e dipingeva tigri e fiere. (…e Fellini, le rare volte che lasciava il Teatro 5 di Cinecittà per girare in esterni scene di campagna emiliana – come nella “Città delle donne” le bellezze in bicicletta – veniva qui, o a Maccarese; inutile fare quattrocento chilometri per ottenere lo stesso effetto…).

“Piccola America” è uno di quei film in cui si incontrano per la prima volta autori, sceneggiatori o attori che faranno strada. Primo lungometraggio di Pannone, scritto con un altro debuttante, Francesco Bruni (futuro sceneggiatore di Montalbano e dei film di Virzì, poi regista in proprio) e musicato da Ambrogio Sparagna, alla prima colonna sonora di una lunga collaborazione con il regista. Guardate questo breve filmato, in cui l’autore di “Scherza coi fanti” racconta come si convinse a passare al documentario, da fan di

Truffaut e di Moretti ambizioso di seguirne le orme fictional. E poi il film intero, meno di un’ora, in cui si racconta in maniera stupenda quella migrazione, con le voci dei ragazzi di allora intervistati dalla bolognese Raffaella Lebboroni, altra esordiente, non ancora moglie di Bruni, nascondendo le domande e lasciando solo il tessuto delle risposte.

«Aspettavamo un treno di coloni dal nord Italia. L’impiegato del commissariato dell’immigrazione interna aveva i nomi dei capifamiglia col numero dei famigliari e il paese d’origine. Percorrendo quei fogli si poteva notare il numero dei componenti di quelle famiglie, da otto a diciotto persone coi loro cognomi di contrada, tra cui uno, Pocaterra, era da solo una storia.»

E ad accompagnare i titoli di testa il quadro di Duilio Cambellotti che vent’anni dopo sarà la copertina di “Canale Mussolini”.

III

«La nostra è una città strana perché non è che un’accozzaglia di gente. C’è il peggio di tutto il peggio del mondo. E questo è assiomatico: se ognuno fosse stato bene a casa sua non si sarebbe mosso per venire qui. Siamo tutti degli scontenti o – nella migliore delle ipotesi – figli di scontenti o di galeotti. Ogni paese d’Italia si è liberato della sua feccia scodellandola qua. Una specie di Laredo. O Kansas City.» (Antonio Pennacchi, “Palude”)

Antonio Pennacchi ci era nato, a Latina, nel 1950. Madre umbra, padre veneto-ferrarese della zona in cui è ambientata la prima parte di “Canale Mussolini”. Diciamo subito che la lingua che parlano i personaggi se l’è inventata il figlio. A Codigoro e dintorni si parla ferrarese, anche dove il confine con Rovigo (Rosolina, Porto Levante) è più vicino. L’accento veneto ferrarizzato dei Peruzzi è vino della memoria creativa di Casa Pennacchi. “Canale Mussolini”, «il romanzo per cui sono venuto al mondo», è il punto d’arrivo di una carriera letteraria ostinata, persino pericolosa per la salute dell’autore (ad ogni romanzo una sequela infinita di insulti al cuore e alle articolazioni, elencate con autoironia), iniziata dopo la laurea. Presa a quarantatre anni. Fino ad allora era stato operaio e sindacalista alla “Fulgorcavi” di Latina, dove si era innamorato. Emblema dell’“incazzatura” sessantottesca, naturalmente portato allo scontro (ideologico, ma non sempre ideale) era il più buono dei nati per la zuffa.

Elio Germano e Diane Fleri: “Mio fratello è figlio unico”

Quasi tutti abbiamo conosciuto Pennacchi da un film: “Mio fratello è figlio unico”, di Daniele Luchetti. Tratto da “Il fasciocomunista – Vita scriteriata di Accio Benassi”, è quello che lanciò in orbita Elio Germano, fino agli attuali fasti di “Volevo nascondermi”. Grazie a quel film Pennacchi conobbe il successo: nei quattro anni dalla pubblicazione non aveva mai visto il titolo del suo romanzo – e quindi anche il suo nome – in bocca a tanta gente. Ma siccome era Pennacchi, è morto che non aveva ancora finito di polemizzare con Luchetti e con gli sceneggiatori Rulli e Petraglia, che avendo probabilmente visto in quel libro, uscito nello stesso anno del loro “La meglio gioventù” (regia di Marco Tullio Giordana), un possibile spin-off di quella saga, cioè un altro ramo dello stesso albero, avevano apportato importanti modifiche alla trama.

“Accio Benassi c’est moi”, era chiaro. Otto fratelli (famosi, oltre ad Antonio, l’economista e sociologa Laura, più volte deputata, e il giornalista Gianni, scomparso prima di lui a 64 anni), tutti di sinistra in quegli anni – non tutti dopo – e lui fascista per contraddizione. Poi tutto il territorio della sinistra percorso febbrilmente palmo a palmo, avanti e indietro, rimediando più espulsioni che iscrizioni. Due volte iscritto alla CGIL e due volte espulso, aveva conservato un particolare affetto per Cofferati, l’ultimo ad espellerlo. Per stanchezza. Del resto il suo primo libro, “Mammut”, proposto a più di trenta case editrici, aveva avuto più di cinquanta rifiuti (oggi è edito Mondadori). Cambiava il titolo e due pagine, poi lo rimandava, con lo stesso risultato. Letteratura operaia, di fabbrica. Ma niente Donnarumma (quello “all’assalto” di Ottieri, non il portiere), quella era aristocrazia letteraria, per lui, roba Olivetti. In effetti erano inconsuete assai le pagine erotiche di “Mammut”, per il genere. (A proposito di portieri, uno ne aveva raccontato anche lui: Palude. Così chiamato non per quelle pontine del contesto, ma per la voluttà del tuffo; l’infantile piacere di inzaccherarsi rotolandosi nel fango dei campetti. Se aveva piovuto si buttava anche sugli alleggerimenti del terzino. Sguazzava nel fango come una carpa.)

Pier Luigi Cervellati

Intanto la città, che nei quasi ottant’anni dalla liberazione non aveva avuto un solo sindaco che non fosse di destra, potendo eleggerne direttamente uno aveva deciso di strafare, scegliendo un settantaduenne “ragazzo di Salò”, renitente alla svolta di Fiuggi: il “federale” Ajmone Finestra (simpatico, va detto, almeno in vecchiaia). Il quale, dopo nove anni, volendo terminare alla grande il suo secondo mandato, aveva pensato bene di affidare la realizzazione del primo Piano Regolatore del dopoguerra (era l’alba dell’anno 2000) a un “nemico” storico: il bolognese Pier Luigi Cervellati. L’autore dei piani di recupero del centro storico di Bologna si mise a disposizione. E furono due anni di lavoro conclusi con un Piano approvato grazie a un voto trasversale, ma divenuto carta straccia in mano al successore di Finestra: il primo inquilino della Casa delle Libertà a presiedere il Consiglio comunale. Era lo spunto ideale per un film cui partecipare finalmente di persona, bighellonando, polemicamente desolato, per la città in veste di guida e commentatore. Girato in buona parte nelle stanze del comune durante la discussione del Piano Cervellati, “Latina/Littoria”, di Gianfranco Pannone, è l’esemplare paradigma di un finto cambio d’epoca: da una parte un sindaco fascista («ma qui gli unici rivoluzionari, dal 1930 ad oggi, sono stati i fascisti», Pennacchi dixit) – tardivo gattopardo di quel “fascismo degli onesti” di cui parlava anche Camilleri nel contesto siciliano – che si erge contro il sacco di Latina del mezzo secolo democristiano; e dall’altra “gli sciacalletti e le iene” desiderosi di riprenderlo con rinnovata lena, sotto gli occhi di una sinistra impotente e svilita. «Quand le batiment va, tout va», ha sempre ripetuto il capo, che sulle navi da crociera cantava le canzoni di Trenet, familiarizzando col francese. Altro che Piano Regolatore.

Nessuno ha mai raccontato l’epopea della Grande Bonifica e la nascita di Littoria come ha fatto Pennacchi, uno dei pochissimi romanzieri in bocca ai quali la parola “popolo” non mette l’abusata voglia di porre mano alla pistola. Neanche il cinema che ha scelto spesso quei laghi e quelle architetture per le sue scenografie. Superato il dovere quasi morale di considerarle orrende, abbiamo dovuto ammettere che non era vero e le parole di Cervellati oggi trovano tutti d’accordo. «L’impianto della città di fondazione, l’impianto della grande bonifica, è stato un modello urbanistico degli anni trenta del razionalismo MONDIALE!» Anche l’enfasi di quel “MONDIALE”. È il seguito, a non trovare d’accordo quelli che contano: «(Questo modello) è stato cancellato. Si è costruito persino dentro i canali di bonifica. Noi diciamo: ‘Non si costruisce più. Si completa il territorio di Latina, gli si ridà un’immagine, una struttura ragionevole nei prossimi dieci anni e si fanno degli impianti nuovi. Si importa nuova economia’.» Auguri.

Aveva trovato una casa presso “Limes”, Pennacchi. Lucio Caracciolo lo portava in palmo di mano e gli voleva bene. Ma dopo “Mio fratello è figlio unico” e il premio Strega a “Canale Mussolini” aveva trovato popolarità e amici anche fuori Latina, che con lui perde il più eminente e ruvidamente popolare dei suoi cittadini. Il suo Omero. Era al telefono con la moglie quando è scattato l’interruttore di quell’ambaradam di stent e by pass e balle varie che lo teneva in vita da venticinque anni. Se n’è andato lasciando una parola a metà, come il nome di uno di quei personaggi di Zavattini che si chiamano Bat, Gec, Dod.

“Canale Mussolini” è diventato “Graphic Novel”. Questa è una tavola.