“Il collezionista di carte”, di Paul Schrader, è un bel film, teso ed emozionante, con un picco stupendo e fortissimo e un finale che sembra contraddirlo. Forse c’è un “bug” – magari piccolo, ma mi ha fatto effetto – al fondo della rigorosa architettura morale del calvinista (o ex calvinista, le fonti divergono) regista-sceneggiatore, e proverò a dirne. Lo stesso baco, nell’inconfrontabilità delle vicende narrate, che troviamo in “Tre piani”, il film, molto meno riuscito, con cui Nanni Moretti sembra fare a botte con le sue pellicole precedenti. Spostandosi dal centro della scena per “far vedere il film” (“spostati da lì davanti, Nanni; fammi vedere il film”) come gli consigliava Dino Risi (battuta celebre e sopravvalutata di un maestro di cui fu a lungo sottovalutata l’opera), sembra perdere in convinzione e rigore, narrativo e morale. Nonostante il tono – soltanto il tono – severo e intransigente e una veste formale tesa e vitrea, come disanimata. Ex calvinista (Italo) anche lui?

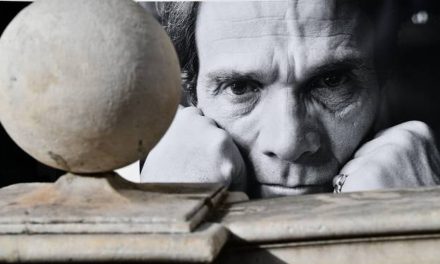

“IL COLLEZIONISTA DI CARTE” (assurda traduzione dell’originale “The Card Counter”) è un misterioso personaggio (Oscar Isaac, ottimo, come tutti) che gira i casinò degli Stati Uniti sfruttando una particolare abilità, elevata a livello di scienza nei dieci anni trascorsi in un carcere militare federale: la capacità di tenere il conto delle carte uscite nel black jack (le conta, non le colleziona) e su questo regolare le proprie mosse. Chi come me non ha mai messo piede in un casinò non capirà probabilmente un tubo della spiegazione, fascinosamente prestidigitatoria, che Schrader fornisce del magheggio, ma non è fondamentale. Ciò che conta è che il nostro counter sfrutta con parsimonia questo prezioso know how (i casinò non amano, e tendono ad espellerli, i professionisti che vincono troppo). Alterna black jack e poker, di cui è uno specialista. Vince il giusto, gira tutti i casinò d’America, non dà nell’occhio, nasconde ossessivamente le tracce del suo passaggio. Le stanze degli alberghi in cui scende, un’ora dopo che lui è entrato si presentano come nella foto sopra: completamente rivestite da lenzuoli color panna che porta in valigia. Ha il curioso nome di William Tell (in realtà è un soprannome) e il riferimento troverà alla fine, sulla base della storia dell’eroe svizzero, una sua consistenza. Nasconde evidentemente un segreto. Sapremo che è un rancore, inestinguibile, con cui ingaggia una strenua, quotidiana lotta interiore. A cosa deve i dieci anni di galera passati a meditare Marco Aurelio (“Animula vagula blandula”) e a temprare, con quella singolare forma di terapia ludica della memoria, un controllo interiore da fachiro?

WILLIAM Tell era uno dei carcerieri di Abu Ghraib, il carcere di Baghdad teatro di torture da parte dei militari americani addestrati dalla CIA all’interrogatorio dei prigionieri. Ha fatto cose inenarrabili, la cui memoria ancora lo ossessiona. Irrompono a tratti, in lampi della memoria, le immagini di questo osceno teatro di umiliazioni e di torture. Rievocano – rapidamente, per non indulgere alla pornografia carceraria – anche il lungo addestramento a subire, prima, per predisporre a de-umanizzare e ad infliggere.

Quando i reportages del canale televisivo “60 minutes” e gli articoli della stampa internazionale svelarono nel 2004 l’accaduto con dovizia di immagini, i torturatori fotografati finirono sotto processo, condannati a pene per lo più minime (la soldatessa tristemente famosa per essersi fatta riprendere mentre portava a spasso al guinzaglio, nudo e a quattro zampe, un prigioniero fra i suoi escrementi, se la cavò con sei mesi). Difficile credere quindi ai dieci anni che sarebbero stati comminati al protagonista del film. Forse non ebbero un corrispondente nella realtà. Nemmeno questo, comunque, toccò a capi e addestratori, rimasti nell’ombra e riciclatisi in maggioranza nelle professioni e nei rapporti di consulenza legati al mondo militare. A una lezione pubblica del suo, di capi (Willem Dafoe), che ancora va in giro ad esibirsi in conferenze lautamente pagate, capita il nostro William, che, per quanto riluttante, evidentemente ne segue le tracce. E lì, come Leopold Bloom, che al casino (senza accento) dove nessuno dei due ha toccato femmina incontra il suo Telemaco, anche il nostro Ulisse dei casinò incontra il ragazzo con cui stabilirà un rapporto istintivo di paternità putativa. E sarà un po’ come per il cacciatore del cantone di Uri. (Nessuna Circe; Nausica sì. Una Nausica nera dalle lunghe unghie, più grande e meno stinco di santo del paradigma omerico ma simpaticissima, che arriverà poi).

Quando i reportages del canale televisivo “60 minutes” e gli articoli della stampa internazionale svelarono nel 2004 l’accaduto con dovizia di immagini, i torturatori fotografati finirono sotto processo, condannati a pene per lo più minime (la soldatessa tristemente famosa per essersi fatta riprendere mentre portava a spasso al guinzaglio, nudo e a quattro zampe, un prigioniero fra i suoi escrementi, se la cavò con sei mesi). Difficile credere quindi ai dieci anni che sarebbero stati comminati al protagonista del film. Forse non ebbero un corrispondente nella realtà. Nemmeno questo, comunque, toccò a capi e addestratori, rimasti nell’ombra e riciclatisi in maggioranza nelle professioni e nei rapporti di consulenza legati al mondo militare. A una lezione pubblica del suo, di capi (Willem Dafoe), che ancora va in giro ad esibirsi in conferenze lautamente pagate, capita il nostro William, che, per quanto riluttante, evidentemente ne segue le tracce. E lì, come Leopold Bloom, che al casino (senza accento) dove nessuno dei due ha toccato femmina incontra il suo Telemaco, anche il nostro Ulisse dei casinò incontra il ragazzo con cui stabilirà un rapporto istintivo di paternità putativa. E sarà un po’ come per il cacciatore del cantone di Uri. (Nessuna Circe; Nausica sì. Una Nausica nera dalle lunghe unghie, più grande e meno stinco di santo del paradigma omerico ma simpaticissima, che arriverà poi).

CIRK, il ragazzo (Tye Sheridan), ha giurato vendetta all’uomo sul palco. Riconosce, e mostra di conoscere, anche Tell, che non lo ha mai visto prima, e lo avvicina. Cerca una sponda. Il padre di Cirk ha una storia simile a quella di William, iniziata a Bagram, carcere afghano del tipo di Abu Ghraib, e finita malissimo: alcoolismo, percosse in famiglia, suicidio. Anche lui, fante dell’esercito della tortura, covava un odio impotente per i suoi capi scampati alla pena; l’uomo al microfono era l’addestratore CIA di tanti sciagurati finiti come loro a torturare nelle varie carceri extra americane. Cirk – che pure odiava il padre (lui era piccolo), come odia la madre che se n’era andata – ne ha ereditato come una missione lo spirito di vendetta. È come il McKluski di un vecchio film con Burt Reynolds, il ragazzo: “metà uomo e metà odio”. William questo spirito di vendetta lo ha sepolto in sé da tempo e faticosamente lo sorveglia ogni giorno. Sa che “nulla giustifica quel che abbiamo fatto”. Non la gioventù, né il patriottismo, né altro. E che a nulla vale l’alibi dei principali responsabili scampati e concionanti. La sua vita è la difficile espiazione di questa colpa; la sua missione consisterà nel convincere Cirk a rinunciare al suo piano, oltretutto puerile, per assassinare l’ex capo dei torturatori, ovviamente iperprotetto.

La donna di questa storia di uomini si chiama LA LINDA (Tiffany Haddish) ed è, a suo modo, una cacciatrice di teste. Cerca professionisti del gioco, con la stessa abilità di William, a cui offrire finanziatori. Quelli che se le cose vanno bene si chiamano finanziatori, se vanno male si chiameranno usurai. Gli offrirà la prospettiva di aiutare Cirk, superando i limiti di azzardo che si era autoimposto, a saldare i debiti del padre, ricongiungersi alla madre e piantarla con i suoi piani di vendetta da Will Coyote.

La donna di questa storia di uomini si chiama LA LINDA (Tiffany Haddish) ed è, a suo modo, una cacciatrice di teste. Cerca professionisti del gioco, con la stessa abilità di William, a cui offrire finanziatori. Quelli che se le cose vanno bene si chiamano finanziatori, se vanno male si chiameranno usurai. Gli offrirà la prospettiva di aiutare Cirk, superando i limiti di azzardo che si era autoimposto, a saldare i debiti del padre, ricongiungersi alla madre e piantarla con i suoi piani di vendetta da Will Coyote.

Questo è il primo tempo, che il secondo sembra contraddire (ma forse è proprio l’arciere di Uri a dettare le mosse). Può sembrare molto, agli integralisti del no-spoiler, ma è meno di quel che manca. Se volete uno spoiler integrale, c’è wikipedia. A questo punto dovrei dire: “andate a vedere ‘Il collezionista di carte’”, ma sarebbe un invito inutile. Prodotto dall’amico Scorsese, che da due sceneggiature delle sue trasse due pietre miliari come “Taxi driver” e “Toro scatenato”; presentato a Venezia con le buone critiche che merita, rimasto illeso dalla raffica di riconoscimenti delle varie giurie, è uscito addirittura prima in Italia che in America, esaurendo però in un paio di settimane il suo giro nelle sale. Non cercatelo su Netflix o su Amazon: lo hanno rifiutato. Materia dolente. Non so Ski, ma temo che bisognerà confidare in Rai Play.

Vedendolo, forse noterete anche voi che la denuncia delle responsabilità personali e di sistema in questi episodi da storia universale dell’infamia, che trova dalla sua parte qualunque essere umano degno di questo nome, diventa nei due protagonisti coscienza di un intollerabile torto subito; alimento, nel ragazzo, di quella divorante ansia di vendetta. Se William tenta di soffocarla dentro di sé, convinto che “nulla può giustificare quello che abbiamo fatto”, il ragazzo, che allora era appena nato, la vive con un empito tutto mentale e trascinante. Sul quale Schrader sembra sospendere il giudizio. La frase “ognuno è responsabile delle proprie azioni” viene messa in bocca al più repellente dei personaggi, facendone quasi un cinico espediente retorico. E William, nel suo tormento, pensa che dovremmo tutti imparare a tenere insieme “il perdonare se stessi e il perdonare gli altri”, come fossero momenti di uno stesso atteggiamento morale. Ma non è così. C’è una bella differenza. Questo bisogno di autoperdono, negato a parole, corre sotto la pelle del film e ciò che è impossibile capire e far capire diventa odio proiettato fuori di sé, verso i caporioni, le élites, il potere, alla ricerca di chi – sopra di te – possa essere considerato il vero responsabile di quello che hai fatto tu. Odio autodistruttivo e cieco, diretto qui contro un obiettivo preciso, vero responsabile di atrocità, ma suscettibile di prendere qualunque altra strada. Perché non mina la giustificazione ultima, resa quasi indicibile, di tanta perdizione: quella del patriottismo. “The last refugee of the scoundrels”, diceva Samuel Johnson, e conferma Schrader. L’ultimo riparo dei mascalzoni.

TRE PIANI

La prima volta che molti di noi pensarono “non sembra di Nanni Moretti” fu diciotto anni fa davanti a un cortometraggio girato in America, a Brooklyn, durante il giro di presentazione di “La stanza del figlio”, che l’Italia aveva candidato agli Oscar. Si intitolava “The last customer” (oggi sul sito della Sacher). Accolto a Cannes nell’apposita sezione, raccontava l’ultimo giorno di apertura di una farmacia di italo-americani, i Gardini. Una casa bassa (tre piani più i negozi) in un vecchio isolato in via di abbattimento. Un intero quartiere cambia faccia. Cent’anni di farmacia, cinquanta dei Gardini; sotto il negozio, sopra la casa. L’ultimo cliente è un’anziana signora. Con l’ultimo acquisto, che le viene abbonato, si chiude la festa di addio, la cassa, la serranda e tutto. Poi c’è posto solo per la commozione. Da domani inizierà la demolizione degli arredi, lo smaltimento dei medicinali e dei flaconi, l’opera di dismissione. Dura meno di mezz’ora, “The last customer”, ed è struggente, stupendo. Come i migliori film di Moretti, qui regista e basta. Adesso in molti dicono “non sembra un film di Moretti”, ma non è un’osservazione neutra e nemmeno un complimento.

Con “Tre piani”, Moretti fa come certi suoi colleghi che non gli piacciono: quelli che girano film crudeli per denunciare la crudeltà. Lui gira il suo film più anaffettivo per raccontare la crisi dei sentimenti. “Tre piani” è il suo film più lungo: due ore per un regista che quasi mai supera l’ora e mezzo e che anzi più di una volta è rimasto sotto. Due ore senza riuscire a trasmettere un’emozione, che non sia l’angoscia per la sorte di una creatura completamente fuori di testa e di cui si sono perse le tracce. Cavandosela con una sorridente apparizione fantasmatica in sottofinale. A parte questo, solo uno smarrimento infastidito per le azioni incomprensibili di una banda di imbecilli. Tutto o quasi ciò che rende bellissimo il romanzo di Eskhol Nevo si perde nel film. Là una città viva, in un paese vivo e vitale. Fuori del condominio, ma anche dentro. Qui una palazzina di morti in una città morta.

Con “Tre piani”, Moretti fa come certi suoi colleghi che non gli piacciono: quelli che girano film crudeli per denunciare la crudeltà. Lui gira il suo film più anaffettivo per raccontare la crisi dei sentimenti. “Tre piani” è il suo film più lungo: due ore per un regista che quasi mai supera l’ora e mezzo e che anzi più di una volta è rimasto sotto. Due ore senza riuscire a trasmettere un’emozione, che non sia l’angoscia per la sorte di una creatura completamente fuori di testa e di cui si sono perse le tracce. Cavandosela con una sorridente apparizione fantasmatica in sottofinale. A parte questo, solo uno smarrimento infastidito per le azioni incomprensibili di una banda di imbecilli. Tutto o quasi ciò che rende bellissimo il romanzo di Eskhol Nevo si perde nel film. Là una città viva, in un paese vivo e vitale. Fuori del condominio, ma anche dentro. Qui una palazzina di morti in una città morta.

Nemmeno un’ombra, in “Tre piani”, di quella smagliante ironia, marchio di fabbrica dell’autore, che rendeva stupendi anche i film drammatici e perfino i documentari. Potrebbe essere il segno di una svolta e invece è un peccato. Non ci si inventa Altman da un giorno all’altro (e, parlandone da vivo, Altman di umorismo e di ironia ne aveva una gerla per ogni film, e non gli è mai passato neanche per la testa di privarsene). Non parlo dei tormentoni, che possono anche stufare, ma senza quell’arma affilata, quella spada di Cyrano, gentile o sarcastica, pietosa o sofferente, comica e autodelatoria, che gli permetteva di portare il suo “tocco” alla stupidaggine del mondo come alla sua inetta ferocia, il Nanni si presenta svogliato e inerme, in vestaglia come il suo giudice (quando non è in toga), davanti alle scempiaggini, alla cattiveria, alle paranoie, alle pretese insensate, alle ansie tremule, alla stronzaggine atomica dei suoi personaggi, giovani e vecchi. Incapace di affrontare anche il loro dolore, o piangere con loro. E a proposito di autoperdono (visto che abbiamo iniziato da lì), va detto che i nostri amici mostrano una detestabile facilità ad abusarne, a perdonarsi da soli, archiviare il vissuto e chi s’è visto s’è visto e vaffanculo. Magari offrendo a quelli sul cui corpo sono passati (letteralmente), per addolcirli, un vasetto di miele dopo dieci anni. Poetico ed ecologico. Va da sé che nulla di questo è nel romanzo di Nevo, una sinossi del quale – ma leggetelo – è nel “TUTTI AL CINEMA” di marzo.